足利市立毛野南小学校いじめ防止基本方針

<はじめに>

本校は、平成23・24年度に文部科学省から「人権教育研究学校」の指定を受けた。その研究の過程で、「児童と教師、保護者と教師、児童同士の人間関係づくりを基盤にして教育実践を積み重ねること」「教師が児童の実態を絶えず把握するよう努めることを人権教育の基盤に据え、あらゆる教育活動において児童一人一人を大切にする教師になるための実践的な研究を推進すること」などの大切さを確認してきた。

人権教育研究学校の指定終了後も、この考えに基づいて実践的な取組を続けている。年2回の「Q-U(楽しい学校生活を送るためのアンケート)」の実施により、児童一人一人がクラスの中でどのような人間関係を築いているか、阻害されている児童はいないかといったことを明らかにしている。また、教師が教育実践を振り返るための「人権教育チェックポイント」を活用し、児童一人一人を観察して、「一人でぽつんとしている子」がいないかどうか絶えず確認に努めている。さらに、給食の時、児童のグループに入って会話をしたり、休み時間に積極的に遊びに加わったりするなどして、児童の人間関係の変化に注意を払っている。これらの取組が、いじめの早期発見に役立つと考えている。

1 いじめ防止の基本的方針

(1) いじめ防止等の対策に関する基本理念

いじめは、全ての児童に関係する問題である。いじめ防止等の対策は、全ての児童が安心して学校生活を

送り、様々な活動に生き生きと取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめがなくなるように

することを第一として行われなければならない。

また、全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめがいじめら

れた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童が十分に理解できるように

することが重要である。

(2) いじめの定義

いじめとは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的

関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるもの

を含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定義され

ている。(いじめ防止対策推進法第2条第1項)

個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の

立場に立つことが必要である。

(3) いじめの理解

いじめは、どの児童にも、どの学校でも起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴

力を伴わないいじめ」は、多くの児童が入れ替わりながら被害も加害も経験すると言える。また、「暴力を

伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力

を伴ういじめ」とともに、生命または身体に重大な危険を生じさせる。

(4) いじめ防止等に関する基本的な考え方

ア いじめの防止

いじめは、どの児童にも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服のた

めには、全ての児童を対象とした「いじめの未然防止」の観点が重要である。全ての児童をいじめに向か

わせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつ

くるために、関係者が一体となった継続的な取組が必要である。

このため、学校の教育活動全体を通じ、全ての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し

児童の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度な

ど、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要である。また、いじめの背景にあるストレ

ス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育む観点が必要である。加えて

全ての児童が安心でき、自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりも未然防止の観点から重要であ

る。さらに、インターネットのもつ利便性と危険性を理解させながら、情報機器の適切な使い方について

の指導も必要である。

イ いじめの早期発見

いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携し、児童のささいな変化

に気付く力を高めることが必要である。このため、いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われた

り、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われること

を認識することが重要である。特に、スマートフォンや携帯電話等でインターネットを介した他人への誹

謗・中傷等が増加する傾向がある。ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い

段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、積極的にいじめを認知するこ

とが必要である。

日頃から児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテ

ナを高く保つとともに、定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、児童がいじめを訴えやす

い体制を整え、いじめの実態把握に取り組んでいく。

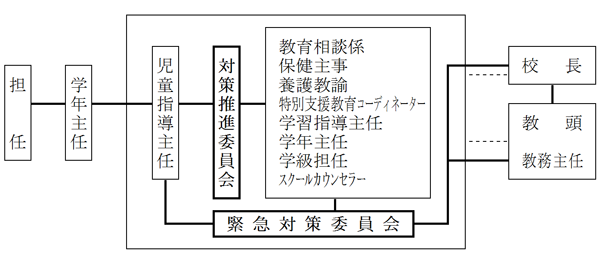

2 いじめ防止等の対策のための組織

上記の対策推進委員の中から問題行動の状況によって緊急対策委員会を開催する。

3 いじめが起こった場合の対応

(1) いじめ等の問題行動を察知した場合、学級担任は問題行動の実態を確認し、その概要を学年主任に報告す

る。

(2) 学年主任は、問題行動の概要をまとめ、児童指導主任に報告する。

(3) 学年主任は、学級担任とともに関係児童の指導にあたるが、問題の即時解決が難しかったり、問題が多学

年の児童に関わったりする場合などは、必要に応じて対策推進委員会の開催を要請する。

(4) 対策推進委員会の開催が必要な場合には、校長、教頭、教務主任、児童指導主任等 が不在の場合でも早

急に対策推進委員会を召集する。対策推進委員会の推進役は児童指導主任を原則とするが、問題の状況に応

じて適当な教員が行い、対応策を協議する。

(5) 対応策が協議できたら、関係児童への指導や教育相談、必要に応じては家庭訪問等を迅速に行い、その経

過を校長、教頭並びに対策推進委員に報告して共通理解を図る。

(6) 学級担任は問題行動の概要及び指導経過、指導方針等を「児童指導記録票」にまとめ全教職員に配布して

共通理解を図るとともに、事例研究の一環として教職員の指導力向上に生かす。

4 対応に係る留意事項

(1) 被害児童に対して

いじめを受けた児童に対して、担任と養護教諭を中心に、保護者と連携して精神的な面でのケア、不安の

解消等に努める。その際、児童の様子を継続的に観察するとともに、定期的な教育相談に努める。教職員の

目の届きにくい場所や時間帯(トイレ時間、休み時間、給食の配膳・返却時間、清掃時間、下校時等)での

安全確認について全職員で協力する。また、学級の子供の交友関係に注意を払い、望ましい人間関係づくり

に努める。

(2) 加害児童に対して

保護者との連携のもと、いじめの非について気付かせ、謝罪の気持ちをもたせるようにする。いじめの行

為は責めても、人間性を否定するような指導はしない。継続的に教育相談を行い、悩み・不安等の把握、解

消を援助する。

(3) PTA役員や一般の保護者に対して

PTA役員に対していじめの事実の報告とその対応への協力を要請する。

5 重大事態への対応

(1) 調査組織の設置

重大ないじめが起こった場合、「いじめ防止等の対策のための組織」にある「緊急対策委員会」を立ち上

げる。メンバーは、状況によって校長が判断し、招集をかける。その際、専門的知識及び経験を有するいじ

めストップアドバイザーをメンバーに加える。

(2) いじめの事実関係の確認

「事実関係の確認」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ、誰から行われ、どのような

態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員が

どのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にすることである。この際、因果関係の

特定を急ぐべきではなく、客観的事実関係を速やかに調査する。なお、市が調査主体の場合は、設置者の指

示のもと、資料の提出など、調査に協力する。

ア いじめられた児童からの聴き取りが可能な場合

いじめられた児童から十分に聴き取るとともに、在籍児童や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査

などを行う。この際、質問紙の使用に当たり個別の事案が広く明らかになり、被害児童の学校復帰が阻害

されることのないよう配慮する等、いじめられた児童や情報を提供してくれた児童を守ることを最優先と

して調査を実施する。

イ いじめられた児童からの聴き取りが不可能な場合

いじめられた児童の保護者から要望や意見を十分に聴取したうえで、迅速に当該保護者と今後の調査に

ついて協議し、在籍児童や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査等を行う。

いじめが要因として疑われる場合の背景調査については「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」

(文部科学省)を参考するものとする。

(3) 調査結果の報告

調査結果については、足利市教育委員会に報告する。また、いじめられた児童やその保護者及びいじめた

児童やその保護者に対し、調査によって明らかになった事実関係について、経過報告を含め、適時、適切な

方法により、その説明に努めるものとする。

(4) PTA役員や一般の保護者に対して

重大事態に対しては、PTA役員の協力を仰ぐとともに、一般の保護者に対して、臨時の保護者会を開く

などの対応をとる。

(5) 外部機関に対して

「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要な

ものや、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なもの

が含まれる。これらについては、緊急対策委員会での早急な検討の上、教育的な配慮や被害者の意向を確認

した上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応をとる。

(6) マスコミへの対応

ア 窓口を一本化する。(教職員は勝手に答えない。校長か教頭が対応する)

イ 取材の規制を依頼する。(該当児童の写真は渡さない。教室に勝手に入らせない。子供の顔を正面から

とらせない等)

ウ 回答に困ることや不明なことは、ノーコメントを貫く。より重大なことは、教育委員会の指示を仰ぐ。